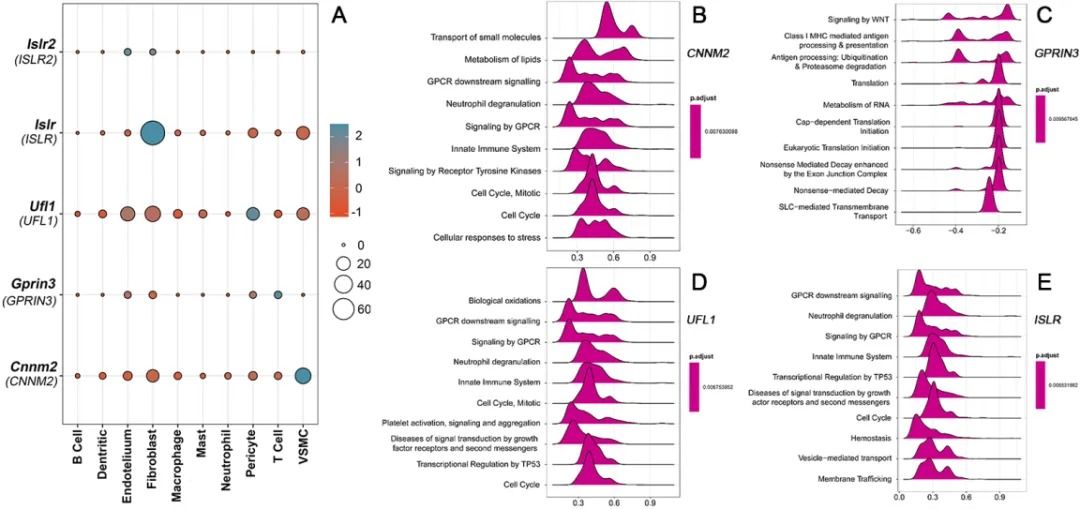

圖:顱內(nèi)動脈瘤風(fēng)險基因的氣泡圖和山脊圖����。(A)來自發(fā)現(xiàn)的全蛋白質(zhì)組關(guān)聯(lián)研究(PWAS)的顱內(nèi)動脈瘤風(fēng)險基因細(xì)胞富集分析的氣泡圖。(B-E)對4個基因(CNNM2��、GPRIN3�、UFL1和ISLR)以山脊圖的形式進(jìn)行基因富集分析

8月1日,腦血管病中心劉建民教授團(tuán)隊最新研究發(fā)現(xiàn)3個與顱內(nèi)動脈瘤發(fā)生相關(guān)的風(fēng)險基因(CNNM2����、GPRIN3和UFL1),其中CNNM2與顱內(nèi)動脈瘤破裂相關(guān)����,這提示了顱內(nèi)動脈瘤可能的發(fā)生及破裂新機制以及潛在治療新靶點,該成果《通過整合分析人蛋白質(zhì)組學(xué)和基因組學(xué)識別顱內(nèi)動脈瘤的風(fēng)險基因》發(fā)表于國際神經(jīng)病學(xué)領(lǐng)域權(quán)威期刊《腦科學(xué)》(BRAIN)雜志(IF=10.6)����。腦血管病中心博士研究生吳從嚴(yán)�����、碩士研究生劉翰辰、左喬副教授為本文共同第一作者�����,劉建民教授��、趙瑞副教授為共同通訊作者�。

顱內(nèi)動脈瘤是一種常見腦血管病,表現(xiàn)為腦動脈局部囊性擴張��,其最大危害是破裂出血�。一旦破裂形成蛛網(wǎng)膜下腔出血,致死致殘率很高����,目前尚缺乏有效的治療藥物,這與顱內(nèi)動脈瘤的致病機制尚未完全清楚有關(guān)��,所以手術(shù)治療(包括開顱夾閉和微創(chuàng)介入治療)是主要的治療手段����。該研究將顱內(nèi)動脈瘤GWAS與人腦和血漿蛋白質(zhì)組進(jìn)行全蛋白質(zhì)組關(guān)聯(lián)分析(PWAS),篩選出顱內(nèi)動脈瘤發(fā)生和破裂的高風(fēng)險基因�����,并通過孟德爾隨機化(MR)和貝葉斯共定位分析進(jìn)行因果關(guān)系驗證以及去除基因連鎖不平衡。同時在轉(zhuǎn)錄組層面�,利用單細(xì)胞數(shù)據(jù)明確PWAS風(fēng)險基因的細(xì)胞定位情況;利用人顱內(nèi)動脈瘤組織轉(zhuǎn)錄組測序數(shù)據(jù)驗證PWAS風(fēng)險基因的差異表達(dá)及功能富集情況�����;并使用全轉(zhuǎn)錄組關(guān)聯(lián)研究(TWAS)探索驅(qū)動顱內(nèi)動脈瘤GWAS信號的重要基因�����。